八一式馬步槍的非凡“履歷”:抗戰烈火中鍛造的稱手利器

八一式馬步槍是抗戰時期我軍大量生產自制武器的一種,代表了當時我軍武器生產的最高水平,在抗日戰爭中發揮了巨大作用。那么,我軍自制武器在抗日戰爭時期的發展有什么特點呢?從八一式馬步槍的非凡“履歷”中我們可以管窺一二。

抗戰烈火中鍛造出的馬步槍

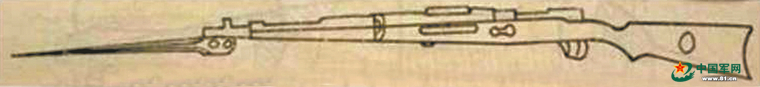

文獻中的八一式馬步槍設計線圖。

自力更生翻開我軍自制槍械新篇章

抗戰時期,我軍武器來源主要有三個:一是繳獲;二是友軍提供;三是我軍自制。

“沒有槍,沒有炮,敵人給我們造……”抗戰初期,著名音樂家賀綠汀創作的《游擊隊之歌》中這段歌詞,就是對我軍繳獲武器的真實寫照。

全面抗戰爆發后,國共合作抗日,八路軍作為國民政府正式編制部隊,得到了一部分武器彈藥補充。比如,閻錫山曾一次性補給八路軍100萬發子彈、200挺機槍等。

然而,從友軍手中得到武器終究要看別人的臉色,繳獲日軍武器數量也不夠多,只有自己制造才是真正的辦法和出路。

抗日戰爭初期,中共中央、中央軍委對于建立兵工廠生產武器就有清晰的認識和明確指示。1937年10月22日,黨中央、毛主席更是就增設兵工廠在給周恩來、朱德、彭德懷、任弼時的電報中寫道:“甲、我們必須在一年內增加步槍一萬支;乙、主要方法自己制造;丙、請你們立即開始用一切方法在山西弄到一部造槍機器及若干造槍工人,準備在延長設立兵工廠造槍,即造土槍亦好”。

在黨中央高瞻遠矚之下,我軍后勤部門發揮自力更生、艱苦奮斗的精神,創造性制造出了大量武器彈藥,有力地支援了抗日前線。就是在這樣的大背景下,八一式馬步槍應運誕生。

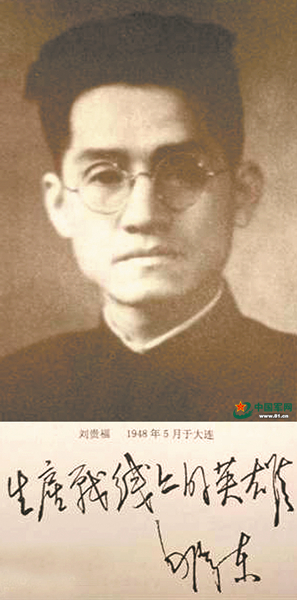

劉貴福同志肖像和毛主席題詞。

劉貴福與“無名氏馬步槍”

說到八一式馬步槍,就不能不提到劉貴福。

劉貴福,又名劉錫珍,1907年出生于山東省寧津縣一個貧農家庭。16歲,他跟隨堂伯父在京城衛戍部隊做勤務兵,1924年10月第二次直奉戰爭結束后,17歲的劉貴福跟隨工匠李金昌在馮玉祥的練兵基地修械所開始了他的兵工生涯。勤奮好學的劉貴福,不到1年時間,就從三等學徒升為一等學徒。

1926年,19歲的劉貴福經堂叔介紹進入閻錫山的炮廠,后來又趕往鄭州,再次投在李金昌所在的修械處做匠目。修械處遷往山東后,他被提升為匠長。

之后,劉貴福經人介紹成為孫殿英第41軍修械所工匠。在之后的射擊比賽中,劉貴福修造的機槍取得壓倒性勝利,他也因此被升為裝配領工。1934年3月隨著孫殿英的潰敗和部隊被改編,劉貴福再次失業,后來輾轉來到十五路軍修械所和閻錫山的西北汽車修理廠。

1937年,盧溝橋事變爆發。為共產黨人的抗日行為所感動,劉貴福、孫云龍、吳奎龍等一批軍工人毅然決然奔赴延安,走上革命道路。

到達延安后,他們受到了朱德總司令、彭德懷副總司令、楊立三部長等領導的歡迎和接見。劉貴福最先到中央軍委報到,蕭勁光參謀長將他分配到柳樹店兵工廠。

1938年初,根據毛主席要求的八路軍“在一年內增加步槍一萬支”“主要方法自己制造”的指示精神,劉貴福被任命為槍炮科科長,負責生產技術工作,開始籌備自制步槍。

同年11月,劉貴福帶領技術人員利用馬克沁重機槍改造高射機槍實驗成功。同年底,軍工局決定開始自制步槍,責成劉貴福組織實施。他帶領技術人員克服了沒有優質鋼材、缺少設備、沒有足夠技術人員等困難,終于在1939年4月研制成功了適合我軍急行軍、游擊戰、肉搏戰特點的“無名氏馬步槍”,并在1939年延安舉行的“陜甘寧邊區工業展覽會”上被評為甲等獎。劉貴福同志被授予“勞動英雄”稱號,獲得獎狀和獎章,獎狀題詞:“劉貴福同志:你是生產戰線上的英雄”。

軍博館藏的八一式馬步槍側視圖。

站在“無名氏”肩上的八一式馬步槍

八一式馬步槍是抗日戰爭時期八路軍總部軍工部第一所首先制造的。該兵工廠位于當年晉冀魯豫邊區的太行區黃崖洞附近的水窯山,所以人們習慣性地稱其為黃崖洞兵工廠,也稱水窯一所。

八一式馬步槍的前身是“無名氏馬步槍”。1938年11月,黨的六屆六中全會決定把“提高軍事技術,建立必要的軍火工廠,準備反擊實力”確定為緊急任務。八路軍總部根據會議“建立必要的軍火工廠”的決定,于1939年5月成立了軍工部,大力發展自主軍事工業,有效支援抗戰。劉貴福等人就是遵照總部命令,攜帶著在延安研制成功的“無名氏馬步槍”趕赴太行,最后選定了黃崖洞水窯一所為新式步槍的研發基地。

劉貴福等人接到新式步槍研制任務后,夜以繼日地開動腦筋,結合三八式、漢陽造、捷克式等步槍的優缺點,加緊設計工作,很快做出了方案和圖紙,并上報給軍工部審查。經過多次修改,軍工部正式批準,交由一所試制。

全所動員,通力合作。當時已是副所長的劉貴福親自在一線指揮,關鍵工序都安排最有經驗的老技工操作把關,專門抽調了劉先惠制作樣槍的版樣、模具,并負責檢驗零部件,直至總裝。

研制步槍的過程困難很多。設備不配套,靠手工操作;動力缺乏,靠人力搖大輪帶動機器;沒有材料,靠繳獲的鐵路道軌。八一式馬步槍的金屬部件大部分取材于敵占區的鐵路道軌。

為了解決材料不達標、技術不足、設備簡陋等問題,劉貴福等老一輩兵工人想了很多土辦法:利用磨盤打造槍管孔洞,用紡車式土鏇床拉出合格膛線,改進淬火工藝,解決了槍機撞針和刺刀硬度等問題。每一支步槍,都是兵工戰士用血汗換來的,他們為中華民族取得抗日戰爭的勝利立下了不朽功勛。

八一式馬步槍制式化生產的工具雖然簡陋,但全工序管理過程很正規,從設計制作圖紙,制定公差,制作版樣、模具,到零件生產固定到人,零部件和整槍檢驗等,都體現了正規兵工廠制式化生產的特點,推動我軍軍工生產進入一個新階段。

八一式馬步槍刺刀側視圖。

比繳獲的步槍還要好的稱手利器

八一式馬步槍研制成功后,受到彭德懷副總司令、左權副參謀長以及劉伯承、徐向前等首長的肯定,并獲八路軍總部的嘉獎。當天正好是8月1日,故它被正式命名為“八一式馬步槍”。至此,一種由我軍自行設計的制式化新式步槍誕生了。

八一式馬步槍比一般步槍短、輕便、靈活、壽命長。在結構上,它采用簡化零件的方法,以適合于簡陋的設備條件,也易于加工。如護手化整為零,護手擋機和準星是重新設計的,準星可以調節射擊偏差。彭德懷副總司令將該準星譽為“天下第一準星”。

八一式馬步槍的長度,比一般步槍短15至20厘米,重量也輕,只有3.36千克,很適合游擊戰和運動戰,深受八路軍官兵的喜愛。1949年太原解放時,彭德懷副總司令看了從閻錫山部隊繳獲的步槍說:“這,不如我們水窯(黃崖洞兵工廠)的槍好。”

八一式馬步槍配備有刺刀,閉合狀態槍身尺寸是1120毫米,刺刀座前端套在槍管口,通過一個銷釘固定在槍管上,槍托前護木箍上的螺絲頂在刺刀座的后方,槍托下面有鎖扣固定刀尖,戰場上肉搏時,戰士不用收槍變化姿勢安裝刺刀,只要左手按下槍托下的刺刀扣便可以迅速甩出刺刀,實戰效果優于日軍的三八式馬槍。

八一式馬步槍最大的特點是它裝有可自動展開又能固定的三棱刺刀。刺刀的三棱形內側平滑,中間帶有血槽,類似燕翅形狀。這種凹進樣式易使血外流,刺殺后容易拔出。經過淬火后它增加了硬度,不用時反貼在槍管上,肉搏戰前按動鎖扣就可甩出迅速自行固定。這對爭取時間、爭取白刃戰的勝利至關重要,而且在行軍時,不會有明顯的刃面反光,有利于隱蔽。刺刀座一側裝有架槍鉤,便于士兵臨時休息時架槍所用。八一式馬步槍展開刺刀全長1510毫米,較之日軍使用的三八式馬槍要長,但短于裝有三零式刺刀的三八式步槍。

開啟了我軍制式化生產武器的先河

該款步槍研制并測試成功后,軍工部迅速組織按照圖紙批量生產,分發各根據地。軍工部督促各兵工廠加大馬力制造八一式馬步槍。除黃崖洞兵工廠(一所)外,還擴大到高峪兵工廠(三所)同時生產,而后興建的梁溝兵工廠(四所)也生產這種槍。八一式馬步槍成為太行軍工生產的主要產品。僅1941年就生產了1972支。此后的4年中,在日軍對敵后根據地掃蕩的情況下,它的生產也從未中斷。整個抗日戰爭時期,軍工部共組織生產八一式馬步槍7918支。

雖然在抗戰期間,八一式馬步槍生產的數量不算太多,但它極大增強了軍工人員生產高質量武器的信心。

作為我黨領導的革命軍隊第一種自制制式步槍,它改變了人民軍隊沒有自制制式武器的歷史,在抗擊日寇的戰爭中發揮了巨大的作用。

八一式馬步槍開啟了我軍制式化生產武器的先河,提高了效率和質量,增強了軍工人員的協作意識,將軍工生產管理提高到了一個新的高度。

制式化生產過程中培養出的工業化生產人才,在不同時期的軍工生產和重工業組織建設中發揮了中流砥柱作用。八一式馬步槍的生產,開創了“克服一切困難都要上”的軍工精神。此后,這種精神一直在傳承和發揚光大,從八一式馬步槍到“兩彈一星”無處不體現著這種偉大精神。

(魏國勝、孫成智 供圖:軍博)